「荒川区日暮里サニーホール」が1日限定で科学館に変身しました!「サニーホールサイエンス ~キミの手でひらく!科学の世界~」

2025年8⽉22⽇(金)、株式会社コングレが指定管理者として管理運営を⾏う「荒川区⽇暮⾥サニ ーホール」(東京都荒川区東⽇暮⾥5-50-5)にて、プログラミングやサイエンスショー、スライムづくりなどを楽しめる『日暮里自由研究大作戦 サニーホールサイエンス2025〜キミの手でひらく!科学の世界〜』を開催しました。

当社が指定管理者として管理運営を行う「板橋区立教育科学館」(東京都板橋区常盤台4-14-1)の協力のもと、日暮里サニーホールを1日限定で科学館のような空間に変身させて、約300人の来場者にサイエンスを楽しく学んでいただきました。

「コンサートサロン」で宇宙のふしぎに迫る体験ショー

普段はリサイタルや音楽教室の発表会などでの利用が多い「コンサートサロン」では、「宇宙はなにからできてるの?ふしぎ体験ショー」を実施しました。

開始早々、BGMとともに現れたのは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスに扮した池辺靖先生!池辺先生は、「板橋区立教育科学館」と「こども科学センターハチラボ」の学術顧問を務めています。

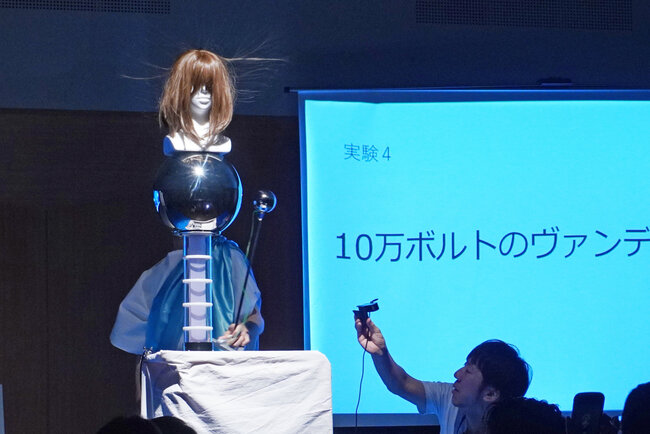

ショーでは「宇宙はどのような場所で、何からできているのか?」という問いを軸に、子どもたちもステージに上がってパイプを擦って静電気を発生させたり、銅板と亜鉛板を同時に舐めて味を確かめたり、バケツを使って電池を作ったりと、池辺先生とともに哲学者や科学者たちの発見をたどっていきました。 中でも、静電発電機の一種である「ヴァンデグラーフ起電機」の実験では、暗い会場に閃光が走り、子どもたちは息をのんで見入っていました。

ホール

ホール内には、科学の世界を存分に体験できる5つのブースを設け、来場者に自由に巡っていただきました。

「スライムラボ」では、ふわふわとしたお餅のようなスライムづくりに挑戦です。子どもたちが手にしているのは、水のような液体を混ぜてゲル状に固まるスライムの素。そこにスタッフがシェービングフォームを加え、子どもたちが一生懸命混ぜると、やわらかいスライムが完成します。子どもたちはその独特な触感を楽しんでいました。

「楽しい実験&観察ラボ」では、子どもたちが星型の砂をじっくり観察したり、モーター付きの手作りおもちゃで遊んだりしながら実際に見て触れて、科学の楽しさを体感しました。

液体とシェービングフォームを混ぜてお餅のようなふわふわしたスライムのできあがり

星型の砂をじっくり観察

毎年好評のプログラミングワークショップ。今回は、「プログラミングをちょっと体験!プログラミングで舎人ライナー制覇」と題して、株式会社ソニー・グローバルエデュケーションのプログラミングキット「KOOV」を用いて、車を動かして舎人ライナーの終点を目指す体験プログラムを実施しました。子どもたちは保護者の方々と協力し、一緒に試行錯誤しながら楽しく取り組んでいました。

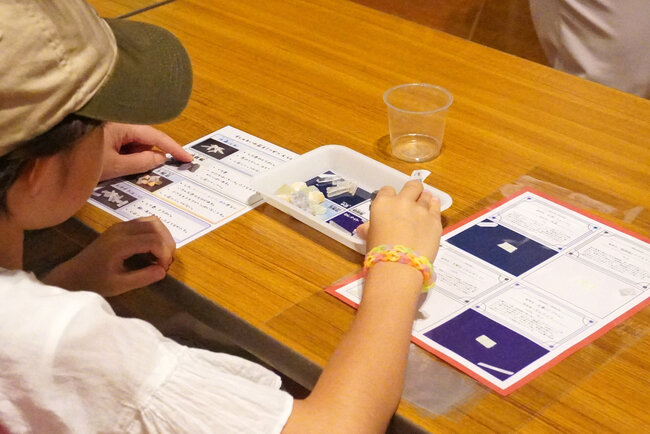

また、今回初めて実施したワークショップ「自分だけの石の標本を作ろう」では、2~4種類の鉱物結晶から好きなものを選び、割れ方や磁性、色などを観察して鉱物の特性を学んでいただきました。子どもたちは、選んだ結晶を1枚の紙に"標本"のようにまとめて、大切に持ち帰っていました。

好きな鉱物結晶を選んでオリジナルの標本づくりに挑戦

会場後方では、ホールの可動客席を活用し、科学館の解説員によるサイエンスショー「キャベツでカラフルクッキング」を実施しました。

まず、紫キャベツの液体にさまざまな性質の液体を加え、色の変化をみんなで観察。その後、その原理を応用したカラフルな焼きそばづくりが披露され、大人から子どもまで驚きの声をあげながら、熱心に鑑賞していました。

サイエンス俳句づくりに挑戦!

松尾芭蕉『奥の細道』の旅の出発点である荒川区は、「荒川区俳句のまち宣言」を掲げています。

宣言から10周年を記念したオリジナルコンテンツとして、会場内に散りばめられたサイエンス用語や科学季語(例:『うろこ雲』『静電気』)のカードを集めて俳句づくりに挑戦する「サイエンス俳句クエスト」を実施しました。

子どもたちは、会場内のプログラムに参加しながら楽しそうに季語カードを集め、ロビーに設けた展示板には55句もの独創的なサイエンス俳句が掲示されました。

また、荒川区が主催する俳句コンテスト「あらかわ俳壇」を紹介するコーナーも設けられ、俳句を幅広い世代に楽しんでいただきました。

株式会社コングレは指定管理者として、全国で6つの科学館(板橋・横浜・千葉・新潟・山梨・神戸)の管理運営を行っています。東京都杉並区の小学校跡地を活用した直営の科学体験施設 「IMAGINUS(イマジナス)」、受託運営業務を行う渋谷区の「こども科学センター・ハチラボ」、江東区の「日本科学未来館」と合わせて、合計9施設で科学を通じた次世代育成に取り組んでいます。

今後もノウハウを活かし、当施設の様々なご利用提案を行ってまいります。